|

|

| 茶の伝来と日本の茶(茶の種類、茶の成分) |

| 茶書の最古のものは、中国唐代末の文人陸羽(りくう)があらわした「茶経(ちゃきょう)」(760)で全3巻からなり、茶の種類、産地、茶器、煮方・飲み方など飲茶全般にわたる百科全書となっています。 このころの茶は団茶(だんちゃ:固形茶)で、つみとった茶を蒸し、すりつぶして型に入れ乾燥させたものでした。 飲茶に際しては、碾(てん)という薬研(やげん)で末(こな)にし、沸騰した湯に少し塩を加えて末茶をいれ、竹箸(たけばし)でかきまぜて茶碗にそそいで飲むというものでした。 「茶経」は水や茶、湯の沸き具合など、細かく要点をしるして、飲茶そのものを文化的なレベルでまとめたもので、当時、中国ではすでに飲茶の習慣が広く行きわたっていたことが知られます。 |

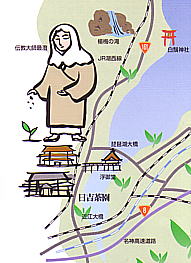

| 当地、大津は日本で最初の茶の産地として長い歴史を持っています。 |

| 日本で 最初に茶を伝えたのは、平安時代、最澄(伝教大師)で、遣唐使として渡った中国から茶の種を持ち帰り、当地比叡山麓の坂本に植えたのが始まりで、現在は日吉茶園として残されています。 |

|

|

| 日本に飲茶の記録が現れるのは、815年(弘仁6)に嵯峨天皇が近江(おうみ)国韓崎(今の当地、大津市唐崎)の梵釈寺に行幸したとき、崇福寺の大僧都永忠(えいちゅう)が自ら茶を煎(せん)じて、天皇にさしあげた(「日本後紀」)(「類聚国史」)というのが最初です。 これは唐の茶と同じ団茶ですが、喫茶は寺院の儀礼的なものにとどまり、一般にはひろまってはいませんでした。 |

| 飲茶が薬用とされたのは鎌倉時代で、禅僧栄西(1141〜1215)が、宋の茶をつたえたことによります。禅宗の茶礼ではありましたが、茶は団茶ではなく抹茶であり、茶筅(ちゃせん)でかきまぜてのむ、今日、日本にのみのこる、挽茶(ひきちゃ)あるいは碾茶(てんちゃ)ともいう粉末にした緑茶でした。この抹茶の方法は、中国では宋代にのみおこなわれ、明代以降はすたれてしまいました。 栄西は源実朝に「喫茶養生記」(養生の仙薬・延命の妙術なり)を献じて茶の薬用を説き、喫茶が武家社会にひろまりました。 |

| 日 本 の 茶 |

| 茶をのむ習慣は、栄西以後一般にもひろがっていき、はじめは薬用としてもちいられていましたが、しだいに嗜好(しこう)品へと変化していきました。 室町時代には茶道文化が生まれ、江戸時代に中国(清)から煎茶(せんちゃ)がつたわり、緑茶が日常茶飯事とまでいわれるようにな飲料になりました。それは、米飯(酸性)を常食とする日本人が、茶(アルカリ性)や梅干しを大切にし、仕事の合間に「お茶の時間」をとって疲れを癒したのは、生活の知恵であったといえましょう。 茶には不発酵茶(おもに緑茶)、発酵茶(おもに紅茶)、半発酵茶(おもにウーロン茶)があり、日本では緑茶が中心ですが、高知県の碁石茶、徳島県の阿波番茶、富山県の黒茶などの発酵茶もあります。 緑茶をつくるための加熱の方法には、蒸気をもちいる蒸し製茶と、釜(かま)で炒(い)る釜炒り茶とがあります。製茶の主力は蒸し製茶で、煎茶、玉露、碾茶(抹茶)、川柳などがあります。釜炒り茶としては佐賀県の嬉野(うれしの)茶と、熊本県や宮崎県の青柳(あおやぎ)茶があります。緑茶は栽培法、もちいる茶葉の部位、製茶の仕上げ方などによっていろいろな種類の茶がつくられ、そのうちもっとも生産量が多いのは煎茶で、約8割を占めています。 |

| ■ 玉 露 | |||

緑茶の最高級品、日覆いをして栽培した茶からつくる覆下茶(おおいしたちゃ)で、一番茶の新芽をもちいて針のように細くしあげ、茶葉は鮮やかな濃緑色で、浸出液の色は煎茶よりもうすく、コクのあるうまみがあり、京都の宇治ではじまり、京都以外では福岡県の八女茶が銘柄品です。 |

|||

| ■ 煎 茶 | |||

|

|||

| 日覆いをしない茶園の茶葉から製茶し、葉をもんで細長くしあげ、浸出液の色は黄緑色で、上質のものはよい香りと、まろやかなうまみ、渋み、甘みがあります。 よく知られた茶は、埼玉県の狭山(さやま)茶、神奈川県の足柄茶、静岡県の本山(ほんやま)茶・川根茶、滋賀県の近江茶・朝宮(信楽)茶・土山茶、三重県の伊勢茶、京都府の宇治茶、奈良県の大和茶、福岡県の八女(やめ)茶、鹿児島県の知覧(ちらん)茶などです。 |

|||

| ■ 碾 茶(抹茶の原料) | |||

|

|||

| 覆下茶で、一番茶の葉を蒸したあと、もまずに乾燥し、切断したものが碾茶(てんちゃ)です。 これを石臼(いしうす)で微粉末にしたものが茶の湯でつかわれる抹茶です。 |

|||

| ■ 番 茶(青柳 とか 川柳とも表示されます。)・ほうじ茶・玄米茶 | |||

|

|

|

|

| 茶葉の大きい茶のことで、煎茶の製造過程で粗大葉や茎などを集めた茶と、堅くなった茶の葉や剪定でかりとった葉をもちいてつくる茶とがあり、番茶はカフェインが少なく刺激が弱いため、食事中の飲み物に適してます。茶の2次加工品に、強火で 焙(ほう)じた焙じ茶、炒った玄米をくわえた玄米茶などがあります。 | |||

| 茶 | 不発酵茶 | 緑茶 | 覆下園 (覆いをするもの) |

碾 茶(てんちゃ) | 茶の葉を蒸したあと揉まずに乾燥する。 これを石臼で挽くと抹茶になる。 |

||

| 玉 露 | 茶の葉を蒸したあと揉みながら乾燥する。 | ||||||

| かぶせ茶 | 茶樹に簡単な日除けをしたもの。 玉露と煎茶との中間のもの。 |

||||||

| 露天園 (覆いをしないもの) |

煎 茶 | 茶の葉を蒸したあと揉みながら乾燥する。 | |||||

| 青柳・川柳 | 新芽が大きく成長し煎茶とならないもの。 | ||||||

| 番 茶 | 茶摘みの前後に茶樹を刈り揃えるがそのときの硬化した葉を蒸し、揉まずに乾燥、もしくは焙じたもの。 | ||||||

| (出 物) 煎茶・玉露・碾茶を精選する過程でより分けられるもの。 |

芽茶(沈粉) | 開いてない新芽は製造過程で粒状になり、これを選り分けたもの。 | |||||

| 雁ケ音(茎茶) | 茎の部分を選り分けたもの。 | ||||||

| 粉茶 | 製造や精選過程でできる茶の粉をよりわけたもの。 | ||||||

| (加工茶) 煎茶や川柳をさらに加工したもの。 |

玄米茶 | 茶とほうじ米を配合したもの。 | |||||

| ほうじ茶 | 主に緑茶を強火で焙じたもの。 | ||||||

| 釜炒り茶 | 茶の生葉を炒って作る。 |

||||||

| 半発酵茶 | ウーロン茶 | 刈り取った茶を直射日光でしおらせ「萎凋」(いちょう)、発酵を促進し、竹かごに入れ攪拌、水分を蒸発、加熱で発酵を止める。何度も揉み柔らかにし、香り、色を出し乾燥する。 |

|||||

| 発酵茶 | 紅茶 | 刈り取った葉をおいておき、しおらせ「萎凋」(いちょう)、それを良くもみ、始まった発酵を、茶葉を広げて促進させたあと、熱風で乾燥させる。 |

|||||

| 花茶(ジャスミン茶等) | 主に緑茶にジャスミンの花を加え香りをつけたもの。 |

||||||

| ■緑茶の主要な成分 | |

| タンニン、カフェイン、アミノ酸類、精油などで、それぞれの含有率は栽培法、茶葉の採取時期などで変化します。 | |

| ○ | タンニン(カテキン/ポリフェノール)は茶の渋みと苦みに関係する成分で、 一番茶では少なく、二、三番茶に多く、玉露や抹茶など覆下茶には少ない。 |

| ○ | カフェインは苦み成分で、神経を興奮させる作用があり玉露など覆下茶に多くふくまれる。 |

| ○ | アミノ酸類は茶のうまみや甘み成分で、緑茶にはテアニンがもっとも多くふくまれる。 カフェインと同様に覆下茶に多い。 |

| ○ | 精油は茶の香気成分。 |

| ○ | 緑茶の茶葉にはビタミンCがかなりふくまれています。玉露や抹茶よりも、覆いをしない煎茶のほうが含有量が多い。 |

| ★カテキン/ポリフェノールは近年、研究がさまざまの成果を上げ、発ガン抑制作用や血中コレステロールの低下作用、痴呆症に対する有効性、成人病予防など、医薬としての可能性をはじめ、抗菌、抗ウイルスや抗酸化、消臭など優れた作用が解明され,

注目されています。 5000年の昔からお茶の効能を利用してきた先人たちの知恵に、いま、ようやく科学の光があてられ、驚くべき力が明らかにされつつあります。 |

|

| Q&A・・・・・タンニン、ポリフェノール、カテキンの違いは? |

| 基本的には同じ範疇のものであると言ってもいいのですが、 |

| ■タンニンとは元来植物抽出物の総称であり、機能に着目した呼称といえます。 |

| ■ポリフェノールというのは、これらの物質の分子構造に着目した呼称といえます。 |

| 一方、これ らのいずれもが高重合物で、その構造が未詳であるのに対し、 |

| ■カテキンはフラバノール骨格を分子内にもち、構造が明確な数種の化合物を指します。 |

| 概念的には茶タンニンと茶ポリフェノールという大きな集合に、茶カテキンという小さな集合が包含されているとも言えます。 |

| 参考文献 Encarta(R) Encyclopedia 2000. |

| ■HOME | ■ショッピング(お買い物かご) | ■ご利用ガイド | ■ファックス注文用紙 | |||

| ■黒船と膳所茶のお話 | ■膳所茶の再興 | ■Q&A・・・膳所の読みが「ぜぜ」? | ■膳所焼のご案内 | |||

| ■セールとお知らせ | ■粉末茶ディスペンサー無料レンタル | ■茶の伝来と日本の茶 | ■お茶の入れ方 | |||

| ■お茶に適した水 | ■お茶はヘルシー | ■お茶を使ったお料理 | ■お茶のリサイクル | |||

| ■リンク | ■店舗紹介 | ■メールご紹介 |